CHI SUONA UNO STRUMENTO

CHI SUONA UNO STRUMENTO

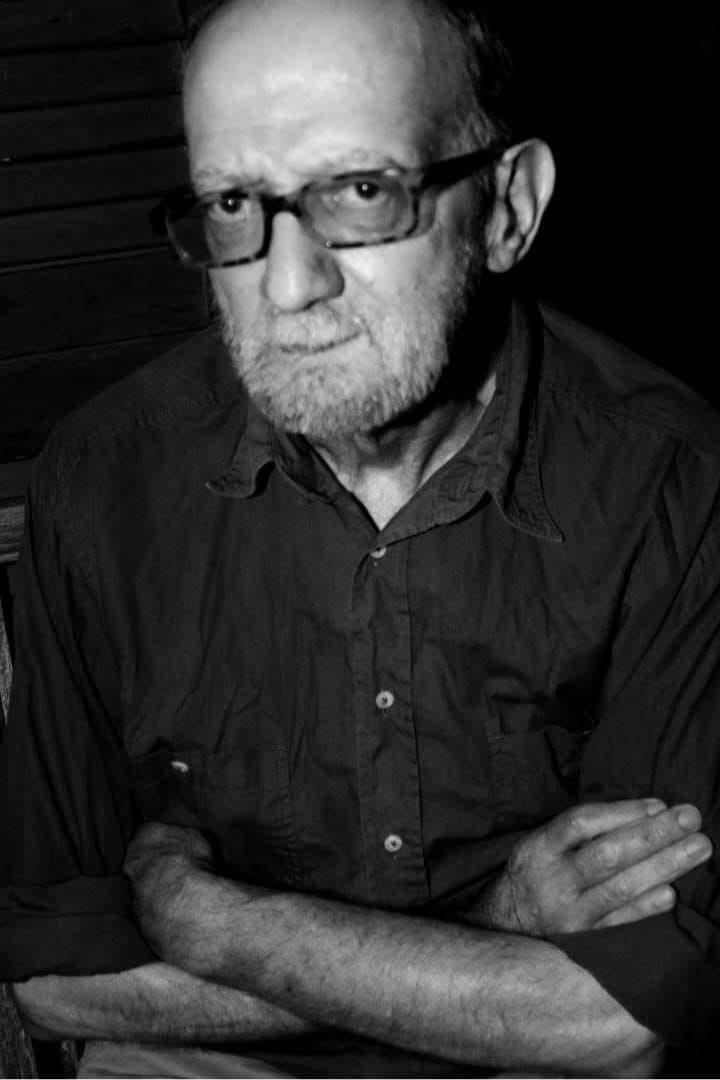

Paolo Luporini

Mentre leggete potete ascoltare questo concerto, che a me piace.

Ho un profondo rispetto per i musicisti.

Non parlo solo di chi ha fatto della Musica una professione. Intendo tutti quelli che hanno imparato a suonare uno strumento. Per strumento, intendo non esclusivamente uno strumento musicale. Potrebbe essere un regolo calcolatore, un pc, il tablet, il proprio smartphone o la tavolozza e i pennelli, la cazzuola, il calibro dei meccanici, il forno e i fornelli. Il percorso di apprendimento di ciascuno inizia molto presto. Le ‘cose’ da apprendere sono infinite… e non si finisce mai. Il neonato impara il seno della mamma e, solo poi, molte altre cose di lei e di sé. Suoni e parole, imparate per imitazione, gesti che acquistano un senso, le cadute che seguono il primo passo, il male e il bene. Se tutto è bello, impara ciò che lo è meno e ciò che è più buono. Si forma un gusto e dei giudizi.

A qualche genitore, passato un po’ di tempo, viene in mente, forse per tradizione, che sarebbe bene che il figlio impari a suonare uno strumento. Tutti avremo avuto in mano i pastelli a cera perché il disegno precede la scrittura e anche le immagini sono importanti. Molto apprendimento passa dalla televisione per bambini. Ma uno strumento è un qualcosa che un genitore considera come un arricchimento della personalità. Non sempre il genitore conosce la Musica. A volte non è neppure un buon ascoltatore, ma spessissimo chi fa questa scelta spera che il figlio faccia meglio dei padri. A maggior ragione questa scelta viene fatta da chi è un musicista. Il padre (o la madre) che guida questa scelta spesso è un incosciente. Spinge il figlio verso un mondo difficile, duro. Lo studio di un novizio della musica, come quello di altri campi, è fatto di noia, delusioni, crisi, pianti, rimproveri e l’autostima si riduce a ogni scala di difficoltà.

Io, per la musica e per molte altre cose della vita, sono stato un autodidatta. Per me tutto era piacevole. Mi sono molto divertito e ho spadroneggiato tra le percussioni, i fiati e gli strumenti a corda. Le tastiere erano per me la base per apprendere le scale, il pentagramma, le note. Anche il flauto dolce mi ha aiutato. Il suono simpatico dell’ocarina mi rendeva felice, almeno quanto quello dell’armonica a bocca. Il senso del ritmo l’ho allenato su taniche vuote dell’acqua, tamburelli, nacchere, cucchiai contrapposti che facevo battere tra loro contro l’altra mano e la coscia destra. Bonghi, tamburi, maracas, sonagli, campane, il triangolo, i piatti di cucina, le casseruole e le pentole di casa o della batteria da cucina dei campi scout.

Un capitolo a parte dovrebbe andare al marranzano o zirunzone, come lo chiamava mio padre, lo scacciapensieri dei siciliani. A quello strumento mi ci sono dedicato davvero molto, nell’adolescenza e negli studi universitari. Lo tenevo nel cassetto di destra e quando cercavo una penna, una matita o una gomma, lo trovavo e mi facevo una sonatina che mi lasciava ripassare la lezione. Non è per aver scacciato i pensieri degli esami che non mi sono laureato.

Naturalmente, ho avuto una chitarra, che condividevo con mio fratello, che ne aveva pure una elettrica. Avrei voluto imitare i miei capi scout che la suonavano molto bene e guidavano i canti dei fuochi da campo. Quei momenti hanno un fascino che nel ricordo si amplificano. La fratellanza è un sentimento che estende l’amicizia anche a chi non è strettamente vicino, ma è con noi in un cerchio ideale molto vasto. Penso a questo proposito che in certe orchestre si possa provare un sentimento simile, ma so che in passato molte di queste erano degli ambienti d’invidia e rancore, gelosie e vendette che erano dominati dal tiranno che ne era il direttore. Quando all’autoritarismo subentra un’autorità riconosciuta coralmente, il clima può essere molto diverso.

Io con la chitarra imparai che, oltre alle semplici note che si potevano esprimere con una corda sola, si potevano creare degli accordi e si potevano impostare ritmi. Il massimo che riuscii a fare furono gli accompagnamenti di un paio di ballate. Ero diventato un esperto della “Badoglieide”.

Chi è invece passato tra gli scogli e le rapide del corso degli studi musicali, e ha raggiunto una soddisfacente preparazione, è una persona migliore di prima e credo migliore di tanti altri che fanno il proprio lavoro per costrizione o un hobby per pura evasione. L’apprendimento, spesso duro, è l’iniziazione necessaria per imparare ancora e di più. Ecco l’ammirazione verso i musicisti: mi fa intuire che con l’abilità ci sia stata un’evoluzione spirituale. Da un’apprendista violinista ho imparato cos’è l’Espressione del violino. Consiste in un movimento del polso che è individuale. Le note non cambiano ma la personalità dell’artista conferisce al suono qualcosa di unico. Io ci riuscivo con la voce e con un altro strumento che non vi anticipo. Sarà una sorpresa. All’età delle medie inferiori feci parte del coro parrocchiale dei ‘pueri cantores’ e avevo la voce di soprano. Ero apprezzato e, strano a dirsi, non stonavo. Nei canti giovanili mi spendevo con entusiasmo, conscio che cantare insieme fa gruppo e una singola voce può mescolarsi con le altre e creare momenti singolari. I ricordi più belli sono quelli delle gite in pullman con l’oratorio salesiano e con gli scout. Un intero viaggio di un’ora e mezzo poteva iniziare e finire sempre cantando. Per un po’ non ho più cantato ma da adulto io e la mia fidanzata Joanni entrammo in un coro della parrocchia di Maria Ausiliatrice. Il parroco, che ci faceva guidare da un’organista, ci chiamava “Il coro della Cappella Si stona!”. Simpatico! In fondo, ci voleva bene! Ammetto che con la voce adulta non prendevo sempre bene la tonalità (parte delle stonature erano merito mio). In questo, altre donne mi facevano compagnia. Alcune erano messe peggio di me. Se pregare cantando è come pregare due volte, come qualcuno contesta dicesse Sant’Agostino... L’equivoco sorse forse dall'Ordinamento Generale del Messale Romano di Paolo VI, che al n. 39 recita: “ ... perciò dice molto bene sant'Agostino: «Il cantare è proprio di chi ama» [Sermo 336,1: PL 38, 1472.], e già dall'antichità si formò il detto: «Chi canta bene, prega due volte». Fatto sta che parroco e fedeli erano contenti di noi o almeno ci tolleravano. Io ebbi le compagne di questo coro a cantare al mio matrimonio con Joanni. Io, in quell’occasione, interpretai un ruolo diverso: ero uno dei due ministri del Sacramento.

Prima di sposarmi con Joanni, nella solitudine della mia cameretta, appresi lo strumento del clarinetto. Era un clarinetto cinese che mio fratello Claudio, che aveva tentato d’imparare a suonarlo sperando di superare Benny Goodman, mi vendette ispirandomi a provarci anch’io, con maggior fortuna. Mi sembrava finalmente di aver trovato il mio strumento ideale e, sempre da autodidatta, presi come insegnante uno dei più famosi metodi, il LEFEVRE. Ero già molto avanti e interpretavo qualche semplice brano che mi dava soddisfazione del livello raggiunto e già mi lanciavo in qualche improvvisazione pseudo-jazzistica. L’autostima cresceva. Mi venne in mente di sostituire l’ancia e Biso me ne consigliò una vendendomela come più resistente della mia precedente. Buttai quella consumata. Con quella nuova, però, non riuscivo più a emettere alcun suono. Provai. Riprovai. Niente. Per quanti sforzi facessi per aumentare la pressione del labbro o la potenza del fiato nel bocchino, non raggiungevo nessun risultato. Nessun segno di progresso. Lasciai perdere, per quella sera. Ritentai il giorno dopo ma non c’era verso. Richiusi il clarinetto smontato nella sua valigetta e un anno dopo lo regalai a mio fratello insieme al manuale. Nel Natale 2019, prima del lockdown, la valigetta e il metodo LEFEVRE facevano ancora bella mostra di sé in una vetrinetta delle anticaglie nel corridoio della casa di Claudio. Non ho ragione di credere che abbia cambiato la sua sede.

Dopo la pubblicazione di questo post ho ricevuto da Claudio questa foto che svela l'uso che si fa in famiglia di quel "nostro" clarinetto.

Il mio vero strumento, in cui espressi il massimo della mia estroversione musicale, che mi fece arrivare al mio più grande successo, un concerto pubblico davanti a più di 500 persone, fu un accrocchio insolito: il pettine e carta velina.

Dovete sapere che a un campo scout rimasto negli annali, una notte che pioveva, ci stipammo tutti nella tenda della Cambusa dove un po’ prima del pranzo e della cena si distribuivano gli ingredienti per cucinarci da soli i pasti nella squadriglia. I nostri capi tennero un concerto rock, poteva essere il ’69, se non ricordo male. Lo tennero suonando strumenti improbabili come appunto la tanica vuota dell’acqua, i cucchiai rovesciati, maracas realizzate con i barattoli semiaperti dei pelati, riempiti con sassolini o fagioli secchi, i piatti e le pentole delle batterie delle cucine da campo, le borracce piene per metà, naturalmente tutte le nostre chitarre e un’armonica a bocca, alla quale mi affiancai io con un pettine e della carta sottile. Fu un caos indescrivibile in cui ci azzardammo in pezzi come “Apache”, The Shadows, o “Venus” degli Shocking Blue. Eppure, chi solo ascoltava, li gradiva molto.

Fu da allora che presi l’abitudine di portare sempre in tasca un pettine incartato con un foglio di carta velina, poi con la pellicola dei pacchetti di sigarette e infine, con scelta professionale, con fogli di carta di alluminio. Con l’ultimo di questi pettini, uno grande e rosso screziato di bianco, di plastica, lungo 15 centimetri, feci un viaggio nell’interno della Francia e mi trovai nei pressi di Mâcon, al Concilio dei giovani di Taizé, presso la comunità monastica ecumenica allora diretta da Frère Roger Schutz. Lasciando stare il fatto che l’ambiente, l’idea del concilio dei giovani, l’atmosfera, i temi sociali che affrontavamo, mi affascinarono e ancora adesso riconosco che quelle settimane mi formarono e furono le premesse di ciò che sono ora, quel primo viaggio mi piacque tanto che ci tornai pure l’anno dopo. In entrambi i viaggi m’innamorai, perdutamente, di due ragazze diverse, con le quali la passione platonica ebbe un seguito epistolare, ma mai più le rividi. Nel secondo viaggio incontrai una ragazza minuta, di una bellezza modesta, comune. Mi si attaccò nello stesso modo in cui ti segue un gatto abbandonato. O meglio, eravamo in due a essere seguiti, io e il mio amico Gino. Quella notte noi tre ci rifugiammo in una chiesetta ortodossa che era lasciata aperta tutta la notte e conteneva una bella icona della Madonna con bambino. La chiesetta era abbastanza luminosa all’interno ma raccolta, e in un’area c’era la moquette. Ci accovacciammo e facemmo un po’ di meditazione e a turno sceglievamo di recitare qualcosa dalla Bibbia. Io ricordo ancora adesso il passo che scelsi io: (Marco 1,14-20). Dopo una pausa di silenzio, presi a condividere le mie riflessioni sulle frasi lette in latino dalla stessa Bibbia che era posta sul leggio nell’ambone. La frase era: “Et protinus, relictis retibus, secuti sunt eum.”. La mia meditazione era una domanda: “Posto che era per me necessario seguire Gesù e la sua missione, era necessario abbandonare tutto?”. Allora avevo il desiderio di andare in Africa a fare il medico, in totale aiuto ai poveri e ai sofferenti. Studiavo Medicina e Chirurgia con quello scopo. Sapevo che sarei andato incontro a disagi, ma una scelta totale di povertà non mi vedeva del tutto pronto. Io, povero, poi, non lo sono stato mai. Solo in occasione dei miei ricoveri ospedalieri e adesso, immaginandomi di nuovo ricoverato durante questa pandemia, ho pensato che poveri lo siamo tutti, se non possiamo dirci neppure padroni della nostra salute corporea, se alcune delle sue funzioni ci vengono meno, e siamo in balìa dell’elemosina di una cura che ci viene da persone che hanno sentito nell’aiuto solidaristico la propria vocazione. Alla luce di questa riflessione, le parole “Lasciate le reti, lo seguirono… “ sono connotate di una speranza: che l’abbandono del travaglio usato, delle passioni, di ciò che ci ha visto vivere, nel bene o nel male, le relazioni, gli affetti, le più o meno grandi ricchezze che ci lasciamo dietro, valgano la conquista di un finale degno, di una porta aperta. Non è ancora quel momento, forse per poco, non è adesso. Oggi è il momento della Memoria (27 gennaio 2021) ed io ricordo Mila, una ragazza che fu chiamata così dal papà macellaio che, mentre lei nasceva al piano di sopra, contava le banconote tolte dalla cassa del negozio: “Duecentomila, trecentomila, quattrocentomila, cinquecento… Mila”. Un padre così, io non l’ho mai capito… Forse sono stato un po’ più fortunato di lei.

Nel silenzio di quella notte, verso le tre, forse, mi si accostò e mi prese la mano, si accoccolò su una mia gamba e si addormentò. Dormii anch’io, Gino lo stava già facendo. Ci scrivemmo alcune lettere. Nelle sue si apriva e mi confidava segreti familiari e i moti del suo animo. Passando i mesi, cessammo di scriverci, io avevo iniziato la mia vita universitaria a Genova ed ero molto preso da tutte le novità e dalle opportunità del grande capoluogo.

L’altra ragazza della quale m’innamorai era bellissima, una bionda con gli occhi azzurri, una pelle bianco latte e un’eleganza raffinata anche nella tenuta estiva. La conobbi all’anfiteatro di Taizé. Molto meno prosaicamente, l’anfiteatro era una cava scavata nella terra nella quale si entrava dall’alto e sulla quale ci si sedeva senza spalti. Lì quella sera, era un giovedì, tutte le settimane iniziava “La Féte”, la festa. Mentre negli altri giorni c’erano momenti spirituali anche con canti sacri o celebrazioni rituali, il giovedì si apriva alla gioia e alla festa come nell’anno si apre uno spazio al carnevale. Io ero lì dal tardo pomeriggio, quando ancora il sole scaldava quella buca. Indossavo un basco di panno rosso che avevo comprato l’anno prima a Lourdes, dove ero stato come scout con un pellegrinaggio UNITALSI per gli ammalati. Mi sentivo bello, sprizzavo ormoni naturali spontaneamente, senza sforzo. Avevo già provato la sensazione del primo bacio, ma mi ero fermato a un po’ di petting. Ero lì con due dei miei compagni del piccolo gruppo che era stato formato casualmente dall’Accueil, l’Accoglienza, al momento della registrazione al Concilio. Nel mio gruppo c’erano due afroamericani di Boston. Uno dei due era più maturo di noi, lavorava come assistente sociale con i ragazzi neri devianti. L’altro era operaio, così disse, ma forse era uno di quelli. C’erano due londinesi, uno dei quali aveva un sarcastico humour inglese che si esprimeva in nonsense e giochi di parole volgari. Mi colpì perché sghignazzò di gusto leggendo l’etichetta di una gazzosa francese che si chiamava “Pschitt”. Rise per l’assonanza con l’inglese “Shit” (merda). Quel tipo di umorismo a me non faceva già più ridere da molto tempo (dai dodici anni) e ritrovarlo in uno di parecchi anni più grande di me mi diede un certo disgusto. Ci tenevo a mantenere i contatti con un inglese perché era la lingua straniera che studiavo e mi sarebbe piaciuto continuare a sentirci almeno per lettera per esercitarmi e magari progettare una vacanza a Londra. I tentativi che feci con un paio di cartoline naufragarono con una sua risposta con la classica cartolina con sedici vedute di Londra, della regina e dell’Union Flag e con un’ironica frase ricca di banalità sul tempo (weather), argomento caro agli inglesi che non amano argomenti impegnativi. “The weather, now, is fine, but soon it would be worse or better, I don’t know. Can you understand me?”. La frase, pressapoco, avrebbe potuto essere così. La interpretai come un addio che rispettai con un silenzio durato sinora quarantasette anni.

Invece c’era un mussulmano che veniva dal Maghreb che, nonostante non fosse cristiano, era stato attirato dal clamore di quell’evento giovanile. Ci teneva a entrare in relazione con ragazzi stranieri. Da lui imparai alcune parole arabe che utilizzammo come testo per una canzone recitata in tutte le lingue dei membri del gruppo. La frase era, nella versione italiana, “La via, la vita eterna, è di chi crede, e crede fermamente”. Non so ancora se la vita possa essere davvero eterna, ma sono ancora convinto che per vivere una buona vita terrena sia necessario un buon convincimento, magari aperto al dubbio critico.

Tra gli italiani, c’era una tipa molto estroversa, una cara ragazza di Valdagno che si mostrò molto generosa e fornì a me e ad altri miei due amici della mia provincia un provvidenziale passaggio per il viaggio di ritorno sull’autobus turistico del suo gruppo. Pernottammo a Montecarlo a bordo dell’autobus quando loro dormirono in albergo e arrivati prima di Spezia ci scaricarono in mezzo all’autostrada nei pressi di Ceparana, dove abitava uno di noi tre. Scavalcammo l’alta recinzione e suo padre accompagnò noi altri due a Spezia. Quello che venne con me a Spezia poi entrò in Seminario e divenne sacerdote. Così per dire…

Dello spagnolo ricordo molto bene il nome: Justo Valls Pueyo. In quell’anno, Francisco Franco era ancora imperante. Poteva essere ancora rischioso contestare, ma c’erano già alcuni segni di cedimento del regime. Sicuramente a livello economico. La Spagna era uno dei paesi economicamente più poveri d’Europa. Spavaldo, Justo ci raccontò una barzelletta che circolava più o meno segretamente tra il popolo, sempre con il rischio di possibili delazioni. Franco fa un discorso al popolo: “Nel 1936 la Spagna era sull’orlo del burrone. Da allora ad adesso… Abbiamo fatto un grande passo avanti!”.

Ero con Justo e la ragazza di Valdagno nell’anfiteatro e continuavamo i nostri discorsi. Discorsi che possono fare i giovani in anni di grandi promesse, mica questi anni qua. Il crimine più grande che hanno fatto ‘i grandi’ è stato quello di aver tarpato le speranze di quelle generazioni che sono venute dopo di noi. Loro non sono neppure consapevoli delle potenzialità della loro età. Noi le credevamo illimitate. Con coraggio, ci preparavamo a dare “L’assalto al cielo”. Ci bruciarono le ali con l’olio bollente gettato dall’alto delle loro torri di difesa del privilegio, ma ricordiamo ancora di averci provato e molti di noi sono ancora qui a raccontare quegli anni. Sono convinto che Justo, il mio compagno catalano di Barcellona, abbia fatto la sua parte per ricostruire il suo paese e la sua democrazia dopo i danni del franchismo e mi piace pensarlo ancora vivo e che, come me, stia raccontando, magari scrivendo, di aver incontrato un amico italiano con il basco rosso.

Nell’anfiteatro non eravamo più solo noi tre, c’erano decine di altri ragazzi e ragazze e un gruppetto si era messo a suonare. Ci avvicinammo anche noi e mi venne naturale, vista l’informalità di quello strimpellare, di tirare fuori il mio pettine e la carta velina e cominciare a farla vibrare seguendo i motivi di brani che non conoscevo o lanciandomi in improvvisazioni. Mi accorgevo che l’estemporaneità del mio strumento suscitava sorrisi ma anche ammirazione. Presi coraggio e trovai naturale continuare senza sosta. Passavamo da un brano all’altro di continuo come in una vera jam session e man mano trovavo anche canzoni che conoscevo e che erano comuni tra i nostri paesi. Naturalmente i brani inglesi e americani dei complessi giovanili erano più frequenti ma non mancavano pezzi cult conosciuti di Armstrong, Frank Sinatra, Joan Baez, Bob Dylan. Quando suonammo “Apache” feci un salto e mi alzai in piedi. Il mio basco rosso svettava sull’anfiteatro stracolmo di giovani che ballavano e applaudivano.

La mia bionda mi si era messa vicina e mentre riprendevo fiato feci la sua conoscenza. Era belga e si chiamava Annemie. Parlavamo francese e ricorrevamo all’inglese solo per qualche vocabolo che io non conoscevo in francese. Il suo nome proprio mi mosse a un sorriso, pensando alla sua pelle di porcellana. Ma era talmente bella che anche quando ci davo dentro al pettine, con le labbra quasi addormentate, la guardavo ammirato e sorridente. E’ uno dei miei ricordi più felici e l’unico della mia vita in cui assaporai il Successo. Però, dopo che la serata raggiunse il culmine, un po’ dopo le undici alcuni già si allontanavano dal cratere. Noi indugiammo ancora un po’ e lei era sempre lì al mio fianco. Aveva uno sguardo forte, nonostante l’aspetto angelico. E’ perciò che dico che fu la ragazza più bella della mia vita, anche più di altre che ho solo intravisto o che si possono ammirare nelle fotografie o su internet, nei film o in tivù. Solo in certi quadri preraffaelliti si notano donne di bellezza paragonabile. Certo, la bellezza è trasfigurata dal ricordo, ma il mio giudizio non è mai cambiato e persino già allora la pensai così. Il mio gioco seduttivo riprese quando la accompagnai al suo bungalow. Io ero in tenda con gli amici spezzini. La salutai e le diedi la buonanotte con la muta promessa degli occhi che ci saremmo rivisti. Avrei potuto perderla per sempre e non rivederla mai più. Dormii felice ma il giorno dopo incrociai tutti gli affollamenti cercandola, tralasciai i lavori del mio gruppo per quella mattinata, entrando in altri tendoni degli altri gruppi per vedere se la trovavo e la rividi in fila per il pranzo, in una grossa folla vociante e cantante, in cui era difficile parlare e ascoltarsi. La raggiunsi e lei mi sorrise, ma era concentrata a non perdere il posto nella fila. La conversazione era lievemente distratta ma le chiesi l’indirizzo di casa per poterle scrivere. Me lo concesse con un altro sorriso, pranzammo insieme e ricordo che le allungai la mia scatoletta di paté de fois gras che a me piaceva moltissimo avendola gustata per la prima volta solo pochi giorni prima. Lei la rifiutò perché disse che non le piaceva e non le faceva bene. La mangiai io ma non aveva più il buon sapore che il mio palato ricordava. Mi disse che doveva andare e promise che, se le avessi scritto, mi avrebbe risposto. Non la rividi mai più, ma avevo stretto in tasca il tesoro di un biglietto con il suo indirizzo. Giunto a Spezia, lasciai passare una settimana e le scrissi una breve lettera in cui misi il mio impegno per dirle in frasi corrette dei pensieri interessanti che potessero far proseguire il nostro epistolario. Una decina di giorni dopo il mio invio ricevetti una cartolina di una veduta con un paesaggio naturale dei suoi posti e la semplice firma con il solo nome: Annemie.

“Il mio sogno è nutrito d’abbandono,

di rimpianto. Non amo che le rose

che non colsi. Non amo che le cose

che potevano essere e non sono

state… Vedo le case, ecco le rose

del bel giardino di vent’anni or sono!”

Guido Gozzano, che visse solo 32 anni.

Il poeta ci parla di sé, bambino, ma già ammiratore di una “Cocotte” vicina di casa che, avendogli donato un furtivo bacio e un confetto, rimase scolpita nel suo cuore.

Io ho resistito più a lungo di lui e ogni tanto rivado a quel ricordo segreto che ora mi sono deciso a svelare. A questo punto, molti giochi si sono fatti, Ricordo quella rosa bianca.

“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus” (la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi).

Di Annemie trattengo, infatti, solo il suo algido nome.

Commenti

Posta un commento