C’era una volta intorno alla Palmaria

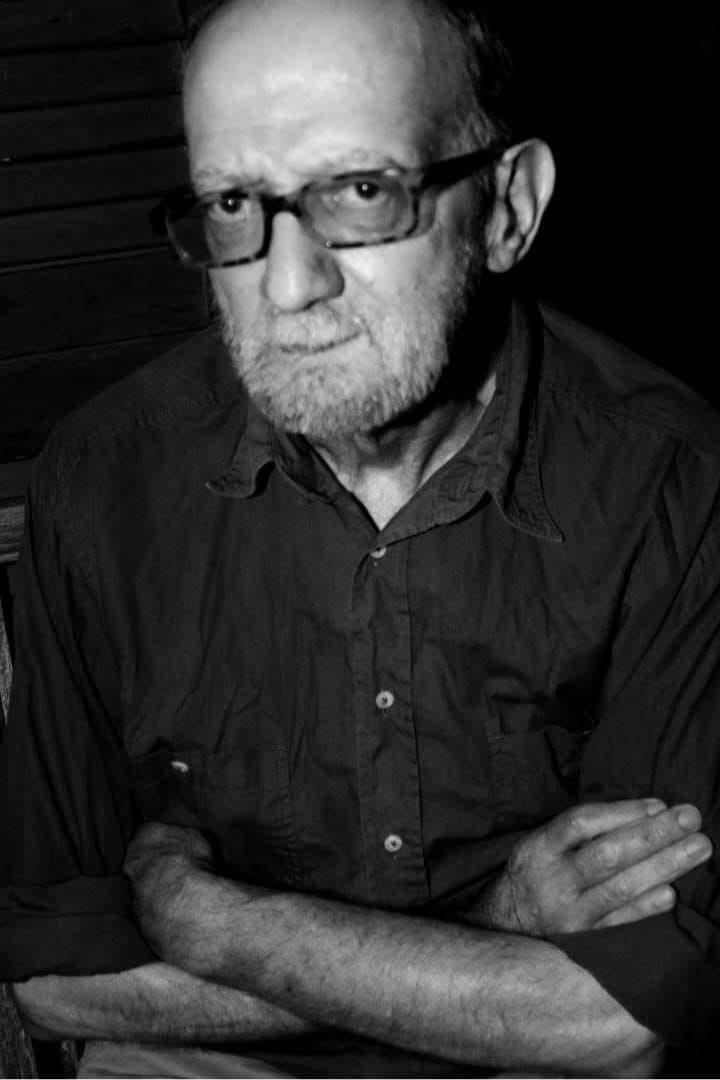

Paolo Luporini

Il mio primo natante fu varato al Carlo Alberto. Era un canotto arancione per bambini, con i due remi, gonfiabile. Lo gonfiò mia mamma, con uno di quei soffietti a pedale. Non ci mise poi molto. Io ci saltai sopra. La mamma m’impose il cappellino, che io non volevo. Lei caricò mio fratellino con me, pure lui con il cappellino come usava allora, con una piccola visiera e gli spicchi di tela cuciti e con quel bottoncino in cima alla testa, e ci seguì a nuoto mentre io mi esibivo nella famosa “Vogata in tondo” tipica di quel mezzo navale. Mi avvidi subito che una pratica che sembra semplice può essere invece molto complicata. Per di più, appena ci staccammo un po’ di più dagli scoglietti che circondano l’area del nostro solito bagnetto, provai la velocità della corrente del canale di Portovenere, che, senza un esperto controllo da parte dei remi, ci avrebbe portati sino a un punto intermedio tra l’Olivo e il Bagno dei Sottufficiali della Palmaria. Un intervento divino ci soccorse prontamente. Quella Dea si chiamava Sandra, ma per noi era “La Mamma”. Si aggrappò a una cima che circondava il canotto e ci trasportò a nuoto fuori dalla corrente, più vicino alla spiaggia di sassi. Non eravamo più indipendenti, perché lei non si azzardava a mollarci. Con i remi, la scontravo, e lei si lamentava che la graffiavo. Rinunciai a quella voga inutile e mi rassegnai ad avere il sedere bagnato di acqua salata e le spalle bruciate dal sole a picco. Mio fratello Claudio non pareva sofferente come me e allora io presi la decisione di abbandonare il natante, proprio come fanno i subacquei che indossano le bombole d’aria e si lasciano cadere in mare di spalle dai loro gommoni di appoggio. La mamma si trovò alleggerita e si dedicò solo al fratellino, bagnandogli le spalle, il naso e le ginocchia. Io gli sguazzavo intorno ma poi mi stufai e tornai a riva dichiarando terminata quell’esperienza per sempre. La mamma, avvicinandosi a qualche sasso, non s’accorse che aveva bucato il piccolo gommone, che si stava sgonfiando. Lo portò a riva, facendo scendere Claudio, che si tolse subito il cappellino. Il mio, tutto bagnato, era rimasto nel canotto. La mamma lo mise ad asciugare ma comparvero le macchie del sale. Si rimise a gonfiare il gommone, ma così allargava il buco. Dopo molti tentativi, avendo osservato che si sgonfiava molto in fretta, lo dichiarò inservibile per il momento, ma Egidio, il marito, avrebbe saputo ripararlo come faceva da ragazzo a Viareggio con le camere d’aria delle bici. Dopo una settimana, tornammo ad usarlo, il gommone, ma a San Terenzo, dove non c’erano scogli né spine di ricci. Lì c’era solo una debole risacca ed io divenni esperto della voga in tondo che mi appassionava molto, ruotando in un punto dal quale gli altri bagnanti si tenevano lontani, a parte la mamma, la Dea sempre pronta a venire in nostro soccorso.

Dopo il gozzo di Armandino, che fu un’esperienza di voga preceduta da tanti altri gommoni (uno all’anno), ci furono le esperienze di voga con la Società Canottieri Velocior a cui mio padre m’iscrisse e che frequentai all’inizio con intenzioni atletiche, salendo su uno skiff, su due senza, su due con e pure su un canoino a quattro. Uno dei miei amici ebbe l’idea di farsi prestare dal nostromo del circolo uno dei due gozzi di servizio, per un giro sino alla Diga Foranea. Ci sfogammo in un’intera giornata di mare tuffandoci, nuotando, asciugandoci al sole, scherzando tra noi e dimenticammo l’agonismo per divertirci sempre con il gozzo. Al punto che ci diedero un soprannome: “Quelli del gozzo”, con disprezzo o compatimento benevolo, nel migliore dei casi. Se prima ci allenavamo con dieci giri di corsa intorno ai silos di cereali, mescolando il nostro sudore con la polvere del frumento che si attaccava alle parti scoperte dalle nostre canottiere e dai pantaloncini, ci limitavamo a qualche esercizio con i pesi in palestra, dove ci cambiavamo velocemente per correre al nostro gozzo. Un brutto scherzo che uno di noi inventò fu di abbandonare uno di noi come naufrago (al pari di Ben Gunn, abbandonato dal pirata Capitan Finn sull’Isola del Tesoro) su una delle boe sulle quali salivamo per tuffarci, anche se erano sporche degli escrementi dei gabbiani. Poiché quello trovava gusto pure nella ripetizione dello scherzo, se la prima volta mi parve divertente, quando toccò pure a me: non mi divertii per nulla.

Fatto sta che, con tutta questa voga, eravamo diventati pure molto veloci nonostante il gozzo fosse piuttosto tozzo, ma restavamo sempre dentro la diga. Vicino alla Società Velocior c’era il Circolo Velico che per noi era un luogo carico di mistero perché era un posto adiacente ma separato dalla nostra vista. Ne incrociavamo a volte le derive ma non c’era simpatia con loro. Uno dei miei più cari amici, Riccardo, s’iscrisse ad un corso di vela con l’istruttrice Cristina Montaldo. Dopo poco lo seguii, mentre mio papà continuava a pagare la retta della Velocior. Imparai la teoria della Vela e la misi in pratica con lui salendo sui Flying Junior che il Circolo ci metteva a disposizione e, un paio di volte, su un Eau Vive, con la guida di Cristina. Ci feci iscrivere pure Massimo ed insieme alle nostre ragazze facevamo delle gite a vela con gli Eau Vive. Lui poi s’iscrisse alla Lega Navale, dove pagava di meno ed aveva maggiore libertà perché c’erano più barche a disposizione e meno velisti. Così andavamo con lui io e la mia ragazza come ospiti, nelle giornate di sabato e domenica, mentre alla Velocior imparai ad andare in kayak e me ne appassionai. Poiché ne parlavo entusiasticamente a Massimo, pure lui lo voleva provare, ma andò così: sospesi i pagamenti delle rette del Circolo Velico e della Velocior giustificandomi con la frequenza settimanale delle lezioni universitarie a Genova e limitai le mie giornate di vela all’estate, ma un conoscente mi offrì l’acquisto del suo kayak usato. Era visibilmente usato, era di resina, molto leggero, dipinto di nero di sopra e lasciato del suo colore naturale nella chiglia. Era senza pedaliera né timone. Mi adattai benissimo a questo modello che era molto slanciato e veramente adatto al mare, soprattutto se calmo o con le onde lunghe. Avevo avuto con il kayak pure la pagaia e mi dovetti comprare solo il paraspruzzi a gonna che mi sarebbe servito per fare l’eskimo, che è quella manovra che, se eseguita bene, permette di ruotare lateralmente e tornare verticali dopo un intero giro sott’acqua. Ammetto che non mi esercitai mai abbastanza e che tutte le volte che ci ho provato, l’ho fatto sempre vicino alla riva e rimanevo sotto, non completavo il giro e dovevo sgusciare fuori dal pozzetto e svuotare il kayak con più manovre alzando ora la prua ora la poppa, alternativamente, per poi salirvi a cavalcioni dalla poppa e mantenendomi in equilibrio con la pagaia. Eppure, mi lanciai in lunghi giri da solo partendo le prime volte da San Terenzo, dove un amico mi lasciava tenere il mio kayak nel suo giardino, poi a Tellaro in una rastrelliera riparata da un portico ed infine in un’altra rastrelliera di proprietà di un amico milanese che aveva rilevato il negozio di nautica a Portovenere. Cambiando questi posti come base di partenza, potevo effettuare una grande varietà di escursioni in mare ma potevo anche decidere di caricare il mio kayak sul portapacchi della UNO e scendere a Fiumaretta, Marinella, Monterosso, Levanto. Provai ogni tipo di percorso e raggiunsi molte destinazioni solitamente poco accessibili, spiaggiandomi e soffermandomi per riposare e nuotare in quei luoghi magnifici. I canoisti spezzini o i ‘foresti’ che vengono dalle nostre parti per fare un po’ di canoa li conoscono, sono la Baia Blu, la Venere Azzurra, Maralunga, la Caletta di Fiascherino, Fiascherino, la spiaggia Vittoria di Tellaro, gli Spiaggioni, Punta Bianca, Punta Corvo, Bocca di Magra, Fiumaretta, Marinella, oppure la Grotta Byron, Le Rosse, Le Nere, il Canneto. Ho volutamente tralasciato le tre isole dell’Arcipelago spezzino, la Palmaria, il Tino e il Tinetto, che perlustrai con un kayak nuovo, di schiuma bianca, che mi propose l’amico milanese, un formidabile canoista. Aveva, il kayak, la forma a banana adatta, per la maneggevolezza, ai corsi d’acqua torrentizi e al mare mosso, che trovavo spesso intorno alla Palmaria. Feci la mia visita alla Grotta Azzurra senza nessuno intorno e mi parve di tornare nel ventre della Grande Madre, avvolto dal liquido amniotico dell’acqua di mare che si rifletteva sulla volta della grotta. La sensazione fu di esserne completamente circondato sopra e sotto. Un giorno di fine novembre in cui erano previsti sole, tempo bello, mare calmo, chiesi ferie al lavoro e, molto presto la mattina, partii per Portovenere, misi in mare il Kayak con uno zainetto tra le cosce contenente bottigliette d’acqua, due panini e una mela. Pagaiai senza sforzo fuori dalle Bocchette di Portovenere e costeggiai il lato sud-ovest della Palmaria che avevo ammirato dalla barca a vela ma che non avevo mai visto da un punto di vista così basso, proprio al livello del mare. Mi fermai in un’insenatura prima della fine di quel lato di Palmaria dove le rocce sono molto alte e a strapiombo sul mare, dove i colori delle ere geologiche disegnavano chiese liguri a strati alternati di grigi e bianchi, con rocce azzurre e, sotto, il blu intenso del mare profondo. Superai il Tino guardando in su alle bocche dei cannoni che una volta fecero da set cinematografico al film “I cannoni di Navarone”. Mi riposai accostandomi al Tinetto dove mi facevano compagnia dei minacciosi gabbiani, unici abitatori dell’isolotto, che mi vedevano come un inopportuno intruso. Aggirai il Tino e puntai su Torre Scola, deciso a farmi un’unica tirata per riposarmi ancora un attimo arrivato là, ma fui superato da dietro da un altro kayak di un solitario come me. Rallentò sino a farmi affiancare. Aveva una lenza in mare. Gli chiesi la domanda più ovvia: “Pesca alla traina?”. E quello: “Ne ho già presi due. Sono due begli sgombri. Ci farò cena.”. Allora mi disse che era un chirurgo del reparto del Sant’Andrea e aveva la sua giornata libera e aveva scelto come me di passarla così. Effettivamente, fu una giornata formidabile. Mi propose di scendere alla Spiaggia dei Gabbiani, che era proprio davanti a noi. Mi piacque molto quella spiaggia, quel giorno deserta, e quell’incontro fu speciale. Ci fu una conversazione interessante anche senza approfondire la nostra conoscenza. Però io dovevo tornare e lui decise di restare ancora un po’. Io mangiai i miei panini e la mela a Torre Scola, che è un rudere incredibile che solo dal suo interno può dare l’impressione di cosa doveva essere quel posto per la quarantena degli equipaggi delle navi con la bandiera gialla. Ancora una pagaiata e fui alla Piscina di Mare, il mio punto di approdo a Portovenere, dove riposi nella rastrelliera il mio kayak di schiuma legandolo con la catena e il lucchetto. Segnalai il mio arrivo all’amico milanese del negozio di nautica, che così non avrebbe dato l’allarme alla Capitaneria di Porto per iniziare le mie ricerche. È una norma di prudenza che pochi adottano ma la ritengo indispensabile.

I kayak che avevo a disposizione erano in realtà due. Un amico canoista esperto, avendo visto la particolare forma del mio primo kayak, quello usato, mi chiese di farsene uno stampo. In cambio, mi avrebbe ripagato con una copia realizzata con quello stampo. La dipinse di rosso sopra, e sotto di bianco. Era molto più bello del mio ma lo regalai a Massimo e io mi tenni il mio nero. Per un po’ li tenemmo nel suo giardinetto a Fabiano ed era poco pratico spostarli per muoversi per una nuova escursione in mare. Il mio amico Vittorio, la cui famiglia aveva una casa estiva a Tellaro con un giardino, aveva anche lui il suo kayak e ci propose di spostarli lì, i nostri, così saremmo andati in tre, tutti insieme, sia dalla parte verso Lerici sia verso Bocca di Magra. Ci calavamo dalla grotta sotto il suo giardino. Era un po’ come rinascere da un grembo, ogni volta, per ritornarvi e riposarci, magari con una bibita fresca o un toast. Tutto finisce, e finì anche il kayak, tralasciato lì per molti anni, sporcato dai gatti, dalle foglie, dalla sabbia alzata dallo scirocco. Una passione va mantenuta viva, altrimenti quell’amore muore. Come l’Amore degli spezzini per la Palmaria, che mi dicono nei loro commenti che sentono il dovere di tornarci ogni anno, per confermare che c’è sempre!

Commenti

Posta un commento