L’ALTRA RESISTENZA: GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI NEI LAGER NAZIFASCISTI

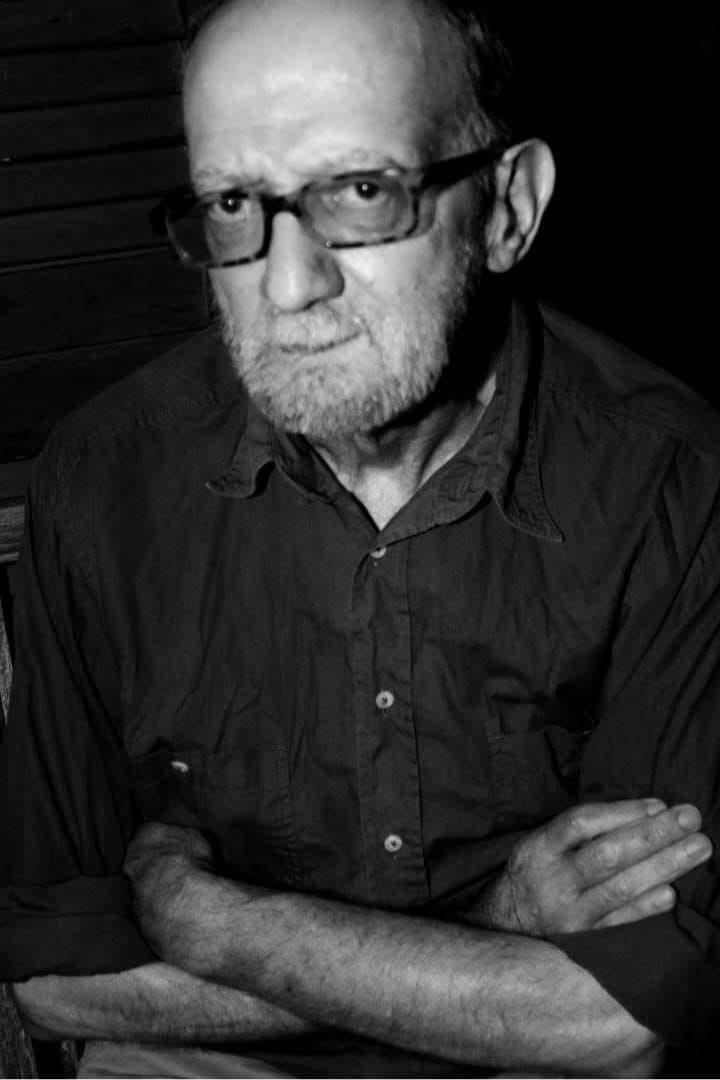

Mio padre Pietro era nato nel 1921. Mi raccontava che per lui -

bambino, adolescente e giovane uomo - il fascismo, "cresciuto" negli

stessi anni, era la normalità.

Ricordava che da ragazzino, a La Spezia, era un commesso in un negozio

di abbigliamento, dove indossava il classico camice nero da lavoro: qualche

volta, quando il regime chiamava alle adunate nelle piazze, per fare prima

infilava il camice nei pantaloni, trasformandolo in una camicia nera.

Le leggi razziali fasciste non lo colpirono troppo, anche perché a

Spezia c'erano pochissimi italiani ebrei. E sembrava quasi vero - a un giovane

di allora - che l'Italia fosse una grande potenza con una "purezza"

da proteggere. Poi venne la guerra: lui e i suoi coetanei erano ventenni quando

scoppiò. Finirono tutti "abili e arruolati" e in gran parte non

tornarono.

Quando le armi tacquero, raccontava, cercò gli amici, gli ex compagni

di scuola, e non ritrovò quasi nessuno. Nel frattempo era stato prigioniero,

con il fratello gemello Paolo, per quasi due anni in Germania, come Imi (internato militare

italiano): uno dei tanti ex soldati che preferirono i lager all'arruolamento

nell'esercito della Repubblica sociale di Mussolini.

La realtà - dopo che la propaganda nazifascista era stata spianata da

morti, sofferenze, fame e distruzioni - appariva un incubo. Anche perché ogni

ora trascorsa nel campo di concentramento poteva essere l'ultima.

Un giorno, in Germania, vicino a Lipsia, scoprì anche qual era stato il

risultato delle leggi razziali: in mezzo alla neve, di ritorno nel suo campo

dopo i lavori forzati, vide una colonna di uomini e donne macilenti e coperti

di stracci, spinti da soldati tedeschi; chi rallentava o cadeva veniva ucciso e

buttato sul cassone di un camion. Erano ebrei e altri candidati (rom, omosessuali, prigionieri

politici, eccetera: 15 milioni in tutto le vittime) alla "soluzione

finale", cui il fascismo stava collaborando.

Quando me lo raccontava, anche negli ultimi anni della sua vita (se ne

è andato a 83 anni nel 2004), non riusciva a non piangere. Io me lo ricordo. E

lo ricorderò a suo nipote Pietro (nato quasi un secolo dopo il nonno) che lo

ricorderà, spero, ai suoi figli, un giorno.

- Perché la memoria è un

dovere e anche un dono; tanto più in quest'epoca in cui divisioni, muri,

paure propinate con premeditazione, nazionalismi e razzismi stanno

diventando ancora gli slogan di leader politici senza scrupoli.

Commenti

Posta un commento