Mela, mortadella, michino

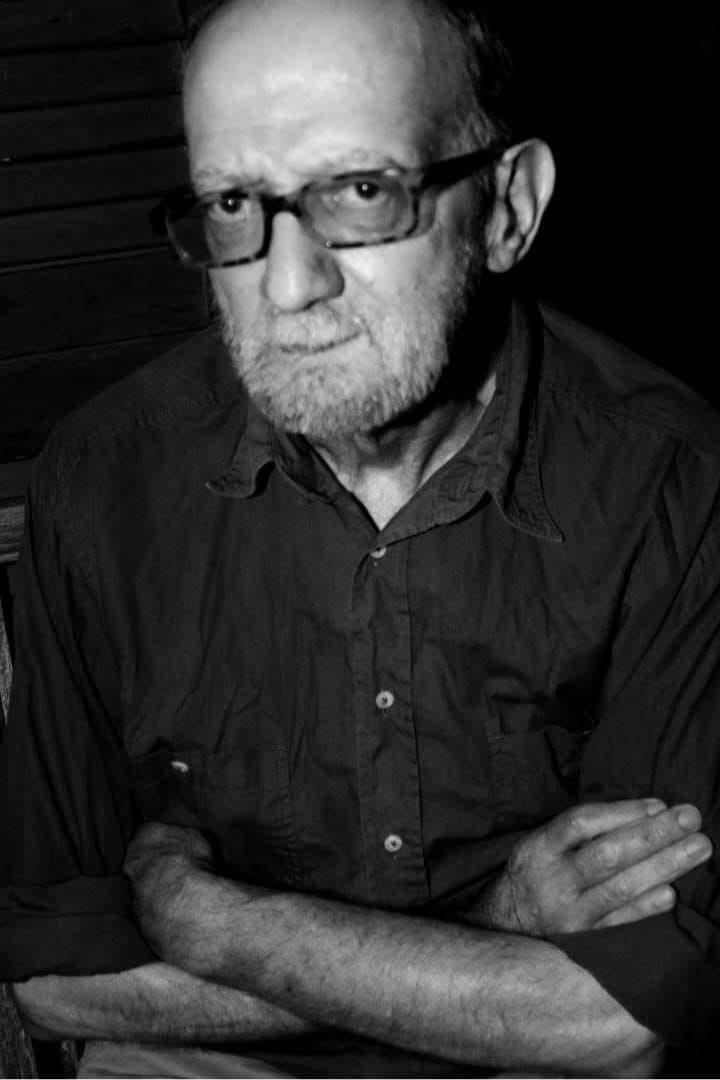

Paolo Luporini

Eravamo rimasti all’assedio della Casa dello Studente di via Asiago da parte di 500 tra poliziotti e carabinieri comandati dal vicequestore di Genova perché né il questore né nessun magistrato l’avevano deciso. Il casus belli fu un paio di lanci di volantini delle BR nei bagni. Secondo la spiata della cellula del PCI si sperava nell’arresto di brigatisti impigliati nella retata. Fu così che all’ora “X”, l’una di notte, sentimmo bussare alla porta della stanza con il tipico:

“Aprite! Polizia!”.

Chi non vorrebbe sentirselo urlare, almeno una volta nella vita, per poi sperare in una clamorosa bolla di sapone che scoppia nelle mani degli inquirenti? Io ebbi questo privilegio. In quel preciso minuto l’impressione non fu esattamente questa. Sentendo quest’urlo ripetuto anche per le altre stanze, scartai l’ipotesi dello scherzo di qualche studente burlone.

Gridai: “Un momento”” e mi rivestii da capo a piedi. La mia fidanzata fece altrettanto, ma era nel panico. Aprii la porta e un poliziotto entrò per identificarci, facendoci uscire nel corridoio mentre un altro perquisiva la stanza. Per la stanza, io ero più che tranquillo. Era il fatto in sé che era inspiegabile e lo collegai in un lampo con la morte di Moro. Già una volta avevo subito un fatto repressivo che mi aveva danneggiato. Nel ’75 ci fu la strage dell’Italicus e la Polizia stradale eseguì dei blocchi all’ingresso dell’autostrada proprio mentre partivo con altri due per l’Unione Sovietica, destinazione Kiev. Avevamo con noi la tenda perché avremmo fatto campeggio nei camping attrezzati previsti dalle nostre tappe concordate con l’Intourist. Incautamente lasciammo nell’abitacolo dell’auto il mio coltello che mi era servito per spellare dei fili elettrici per collegare un registratore a cassette a pile all’accendisigari dell’auto. Quando la Polstrada ci perquisì all’imbocco di Santo Stefano, prima del casello, me lo sequestrarono lasciandoci partire tranquillizzandoci con l’ipotesi di un ammonimento del pretore, niente di più. Mi fecero una prima udienza in Pretura, dove l’assistente dell’avvocato incappò in un equivoco che mi fece condannare ma ricorsi in appello. Quel ragazzo di studio scrisse che il coltello ci servì per costruire i paletti della tenda, mentre io gli avevo detto i picchetti, che mancavano in gran parte. Il pretore chiese al testimone, un mio compagno di viaggio, se i paletti l’avevamo. Quel bel tipo rispose semplicemente “Sì”, senza specificare.

Siamo tutti innocenti, vittime di un errore giudiziario, noi pregiudicati ex incensurati.

In appello intervenne il titolare dello studio che fece uno sconto sulla parcella al mio papà, ma io temevo che un’altra beffa si potesse aggiungere al danno della lordatura della fedina penale. L’avvocato fu abile a non menzionare l’equivoco, come io avrei voluto, ma si appellò invece alla mia giovane età e alla buona attitudine al campeggio, alla vita all’aperto, all’attività sportiva che corrobora il corpo e la mente, diversamente da molti coetanei che si lasciano andare all’ozio, al sesso e alla droga. Pensai a un codice tra lui e il giudice e sperai che tutto andasse bene, persino al di là della mia ragionevole comprensione. Infatti, quella volta, fui assolto con formula piena.

Al momento della retata di Genova, io sapevo che a un controllo sarei risultato con un carico pendente per i mercatini rossi, con l’implicazione di un reato amministrativo per ragioni politiche. Alcuni di noi, me compreso, furono allontanati dalla stanza e separati dagli altri. Ahia!, mi dicevo, ci siamo! Marca male! Dopo un bel po’ che eravamo in piedi, ci fecero scendere a gruppetti al piano terra, scortati da due carabinieri o poliziotti, due per uno. Ci fecero salire sui loro mezzi. Io salii su una camionetta tipo Land Rover, non so come si chiamasse. Un’attesa, stretti e in silenzio, guardati a vista, poi siamo partiti. Pensavo verso lo stadio di Marassi, come in Cile, a Santiago dopo il golpe di Pinochet. Invece ci trovammo in un cortiletto buio ed entrammo subito in una porticina. Ci condussero al piano sotterraneo delle celle e ci accorgemmo di essere davvero in molti, forse anche una trentina. La nostra cella era uno stanzone buio con una lampadina senza portalampada, un tavolaccio per una dozzina di persone realizzato in legno con un lungo cuscino orizzontale anch’esso in legno. Dal lato opposto alla porta c’era un muretto alto forse un metro e venti, dietro il quale c’era una lurida turca e un rubinetto dell’acqua per sciacquone. Qualcuno ne approfittò subito per pisciare, la maggioranza di noi voleva parlare. Avevamo tutta la notte per farlo. Non sarebbe stato facile dormire. Tutto faceva pensare a un colpo di stato e alla repressione preventiva contro di noi studenti. Guardandoci in faccia, non riconoscevamo i volti di militanti impegnati nell’attività politica. C’erano studenti fuori corso che erano venuti a Genova per un esame il giorno dopo, qualche fuori sede, e avevamo tutti in comune il dettaglio di non essere titolari della stanza in cui eravamo stati trovati. Nessuno di noi però se n’era accorto, di questo massimo comun divisore.

Quello che diceva uno di noi in un piccolo gruppetto lo sentivano pure tutti gli altri e la paura si moltiplicava. Il fratello di un compagno di classe di un mio amico, anche lui spezzino, un ragazzo smilzo di statura normale, un biondino con gli occhiali, ci raccontò che, nella fretta, aveva scelto di non indossare le calze e rabbrividii quando scherzosamente fece la parodia al motto rivoluzionario “Come ieri in Grecia, come oggi in Cile, mai più senza fucile!”. Lui giurò a se stesso “Mai più senza calzini!”. Quella cella umida era freddissima nella notte primaverile.

A un altro spezzino, uno grande e grosso che già conoscevo come un frequentatore del Bar Roma, con vicinanza agli extraparlamentari ma più per la filosofia hegeliana che per le questioni sociali o l’antifascismo, venne un momento di grande sconforto e gli salì il pessimismo sino a confessare le paure più nascoste, la mamma vedova sola a casa, ignara del suo destino tragico. Scoppiò a piangere e penso che ciascuno di noi lo avrebbe seguito, se non fosse stato così immotivato il suo pianto dirotto. Nessuno di noi aveva subito violenza, il nostro fermo era stato del tutto civile. Per la procedura italiana, vigente la Legge Reale, ci potevano far rimanere in cella senza farci vedere un magistrato o un avvocato ancora per molte ore (è una legge valida tuttora).

Io non sentivo il bisogno di lasciarmi andare alle emozioni come aveva fatto quello, non me lo permettevo anche per un dovere verso gli altri. Quello fu un caso isolato, ma la parlantina era ancora sciolta da parte di molti. Che confessarono di essere a letto con la fidanzata, la titolare della stanza, mentre la compagna era altrove o a casa al paese. Uno che era con noi in questa situazione ci disse che non era neppure ligure, era un consigliere della Democrazia Cristiana di un piccolo comune della provincia di Pisa. Drizzammo le orecchie. Un mal comune che era un mezzo gaudio. L’appartenenza politica di questo che era nelle nostre stesse condizioni sarebbe venuta fuori presto e avremmo seguito le sue vicende per avere indizi pure sul nostro destino.

Più silenzioso, c’era un quarantenne che poi ammise di essere, al momento del suo fermo, nell’atrio della Casa dello Studente, dopo essere stato tutta la sera con la giovane bellissima amante, una studentessa di architettura, e stava rientrando a casa dalla moglie, che avrebbe così scoperto il suo tradimento. Probabilmente, a questo tipo andò peggio che a tutti. Non ebbe solidarietà.

Verso l’alba entrò in cella un ragazzo, un ladro, che si mise subito a dormire o a fingere di farlo. Ci fece pena, ma c’indusse più prudenza ed evitammo di fargli sentire i nostri discorsi. Immagino ora che non fosse una spia, aveva forse ben altri pensieri e proveniva da una buona scuola delinquenziale di antica genealogia.

Quando trascorse tutta la mattinata senza nessun contatto con l’esterno, cominciammo a sentire fame, avendo saltato la colazione. Qualcuno lo prese come un pessimo indizio. Io ero molto stanco da quella notte insonne nella quale avevo dormito soltanto dalla mezzanotte del giorno prima sino al momento in cui per poco non sfondarono la porta.

Verso l’inizio del pomeriggio si avvicinò alla porta della cella un poliziotto. Era in borghese. Era un anziano meridionale che non sapeva snocciolare una semplice frase in italiano. Portava minuscoli panini all’olio con una sola fetta di mortadella ripiegata più volte: un michino e una mela ciascuno. Anche la mela era piccola. Uno del mio gruppo lo trattenne e gli chiese se sapeva perché eravamo stati fermati. Quello disse proprio così, ne ricordo le parole esatte: “Vi accusano di truffa continuata e aggravata ai danni dell’Opera universitaria perché vendevate i volantini delle Brigate Rosse e vi facevate pagare!”. Raggelammo. Quest’accusa sconclusionata cosa poteva voler dire? Io, per fortuna, mi feci un personale giudizio sull’attendibilità della fonte. Questa persona che godeva dell’alta fiducia del vicequestore per fargli confezionare il pranzo per i suoi fermati non meritava un’unghia di nessuna persona di buon senso. Ricomposi il percorso mentale di questa bella anima di questurino solo verso sera, dopo essere stati trasferiti verso le quattro, ammanettati, al carcere di Marassi dove, dopo l’immatricolazione umiliante, fummo ascoltati dal magistrato.

E’ meglio dire che io ascoltai lui, perché a me, dopo tanti interrogatori che aveva già ascoltato, tutti simili, chiese cosa facevo in quella stanza della Casa dello Studente. A domanda risponde: “Dormivo con la mia fidanzata.”

“A chi era intestata la camera?”

“Alla mia fidanzata e a un’amica, regolarmente pagante, di cui ero ospite in sua assenza.”.

“Grazie, è tutto!”

Al magistrato chiesi cosa succedeva ora e lui, sereno, mi disse che saremmo stati presto informati in merito e saremmo tornati a casa.

Alle otto di sera io ero già all’aperto ma avevamo l’impegno di aspettarci tutti.

Io dopo un bel po’ dissi agli altri di considerarmi nell’appello e mi sganciai per tornare alla Casa dello Studente, dove era già iniziata un’Assemblea notturna che andò avanti ancora per qualche ora. Alla mezzanotte, dopo due giorni in cui avevo dormito un’ora d’intervallo in quaranta di veglia, avevo svelato il mistero del questurino ingarbugliato. Uno di noi era rimasto trattenuto in arresto per aver conservato UN volantino delle BR ritrovato nei bagni dopo un lancio da parte di un fiancheggiatore. Noi quarantuno eravamo tutti abusivi accusati di truffa aggravata e continuata ai danni dell’Opera Universitaria per aver usufruito di un letto della Casa dello Studente però regolarmente pagato dal nostro ospitante. Poiché oltre al consigliere DC ce n’era uno pure del PCI, per par condicio, fummo tutti prosciolti dall’accusa di truffa perché non c’era nessun danno a carico dell’Opera Universitaria.

Lo studente incauto che raccolse quel volantino per farlo vedere a casa e al bar del suo paesino di montagna restò ancora qualche giorno dentro a Marassi, ma poi lo si rivide a giocare a bigliardino al bar della Casa, attività che lo assorbiva per la maggioranza delle ore del giorno, molto più di quella dello studio. Credo che con questi presupposti ora sia laureato come molti altri che studiarono e s’impegnarono meno di me. Una laurea non si nega a nessuno, specialmente ai buoni giocatori di calciobalilla!

Commenti

Posta un commento